Apartados

Resumen

Abstract

Introducción

Material y métodos

Resultados

Discusión

Conclusión

Referencias

Analgesia Multimodal en el Control Total del Dolor Postoperatorio en Cirugía Laparoscópica en Régimen Ambulatorio.

1José Luis Carranza-Cortés. 1Karla Rodríguez-Lupian. 1Aldara Selene Garcés-Duran, 1Hortensia Hernández-Llanes, 2Eleazar Mancilla-Hernández, 3 Jorge Luis Jiménez-Ortiz.

1Anestesiología. Unidad de Cirugía Ambulatoria. Servicios de Salud de Nayarit. México. 2Maestro en Ciencias Médicas e Investigación. Centro de investigación Área de la Salud. Puebla. México. 3Cirugía General. Unidad de Cirugía Ambulatoria.

Servicios de Salud de Nayarit. México.

Anestesia en México 2025;37(2): 97-102 https://doi.org/10.64221/aem-37-2-2025-005

Fecha de recepción diciembre 2024, fecha de revisión febrero 2025, Fecha de publicación marzo 2025.

ocarranza90@gmail.com. ORCID. https://orcid.org/0000-0001-7456-7227

La analgesia multimodal postoperatoria en donde se incluyen anestésicos locales es un recurso viable en los procedimientos de cirugía laparoscópica en el paciente ambulatorio. El objetivo del estudio propone la utilización de anestésicos locales en infiltración y aplicados en el lecho quirúrgico, en conjunción con la administración de AINEs y dexametasona, para identificar su asociación con la presencia de dolor postoperatorio.

Material y método. Se realizó un ensayo clínico no aleatorizado, con tamaño de la muestra probabilístico, en pacientes de régimen ambulatorio. Se analizaron las variables paramétricas mediante T para grupos independientes, T pareada y ANOVA de medidas repetidas p<0.05. Para las variables no paramétricas se utilizó Chi cuadrada (X²), p<0.05.

Resultados. Población de estudio 46 pacientes (N=46), divididos en dos grupos (n=23). El grupo de estudio se administró la terapia multimodal con anestésico local en infiltración en puertos de acceso e irrigación en cavidad peritoneal. El grupo control se administraron únicamente los medicamentos endovenosos. Se observa significancia estadística en la presencia de dolor, medición ordinal del dolor y en la suma de puntaje de cada grupo (p=0.0001; p=0.001 y p=0.001 respectivamente). Existen diferencias significativas en el consumo de opioides y en el tiempo de requerimiento de analgesia (p=0.0001 y p=0.001 respectivamente). El grupo de estudio no presentó reacciones adversas.

Conclusión. Existe disminución del dolor, con la terapia multimodal, ajustándose a los requerimientos del régimen ambulatorio.

Palabras clave: ropivacaína, dolor, cirugía laparoscópica.

Abstract

Postoperative multimodal analgesia, including local anesthetics, is a viable option in outpatient laparoscopic surgery. This study aimed to evaluate the use of local anesthetics administered by infiltration and applied to the surgical bed, in conjunction with NSAIDs and dexamethasone, to assess their association with the presence of postoperative pain.

Material and Methods. A non-randomized clinical trial with a probabilistic sample size was conducted in outpatient surgery patients. Parametric variables were analyzed using Independent T-test, Paired T-test, and repeated measures ANOVA (p<0.05). For non-parametric variables, Chi-square test (X²) was used (p<0.05).

Results. The study population included 46 patients (N=46), divided into two groups (n=23). The study group received multimodal therapy with local anesthetic infiltration at access ports and irrigation into the peritoneal cavity. The control group received only intravenous medications. Statistically significant differences were found in pain presence, ordinal pain measurements, and total pain scores (p=0.0001; p=0.001; and p=0.001, respectively). Significant differences were also found in opioid consumption and the time to require analgesia (p=0.0001 and p=0.001, respectively). No adverse reactions were reported in the study group.

Conclusion. Multimodal therapy led to a reduction in postoperative pain, meeting the needs of the outpatient surgery setting.

Keywords: ropivacaine, pain, laparoscopic surgery

Introducción

La colecistectomía laparoscópica (CL) es un procedimiento quirúrgico que actualmente representa el tratamiento ideal para el manejo de la enfermedad de la vesícula biliar. Entre sus beneficios se encuentran: menor invasión quirúrgica, menor tiempo anestésico-quirúrgico, control efectivo del dolor y una recuperación más corta, con menor tiempo de hospitalización.

Existen diversas estrategias para el control del dolor postoperatorio, incluyendo la prescripción de dos o tres fármacos administrados por diferentes vías (analgesia multimodal) o mediante un solo medicamento (unimodal). Las vías de administración consideradas incluyen la epidural, la infiltración, la irrigación en cavidad peritoneal y la vía endovenosa. Los agentes más comúnmente empleados en estas modalidades son: AINEs y anestésicos locales; anestésicos locales y narcóticos; combinación de AINEs y narcóticos; o AINEs en conjunto con esteroides.

El uso de anestésicos locales por infiltración en el sitio de los puertos quirúrgicos, en el lecho quirúrgico y sobre las cúpulas diafragmáticas es una alternativa válida para el control del dolor postoperatorio en cirugía laparoscópica. Diversos autores (1–5) señalan que el efecto analgésico de los anestésicos locales administrados antes de la intervención quirúrgica es superior al obtenido cuando se aplican al finalizar el procedimiento, con diferencias estadísticamente significativas.

El objetivo general de este estudio fue comparar la utilidad de la ropivacaína aplicada por infiltración local y por infusión peritoneal, en combinación con la administración endovenosa de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y dexametasona como parte de una estrategia de analgesia multimodal preventiva, frente a un grupo control que recibió únicamente los mismos analgésicos endovenosos y dexametasona, sin aplicación de ropivacaína. Ambos grupos incluyeron pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en régimen ambulatorio.

Se realizó un estudio clínico no aleatorizado en la Unidad de Cirugía Ambulatoria de los Servicios de Salud de Nayarit, México, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.

Se incluyeron pacientes con estado físico ASA I–II, con edades entre 18 y 65 años, sometidos a colecistectomía laparoscópica. Se analizó el tiempo anestésico-quirúrgico en ambos grupos. A todos los pacientes se les aplicó una técnica de anestesia general balanceada, utilizando sevoflurano, fentanilo, propofol y bromuro de vecuronio. Durante la laparoscopía, se mantuvo un rango de ETCO₂ entre 30 y 40 mmHg, con una presión de insuflación de 10 a 12 mmHg.

En el grupo de estudio (G1), antes del inicio de la intervención quirúrgica, se administraron dexametasona, metamizol y ketorolaco en dosis ponderales (200 μg/kg, 30 mg/kg y 1 mg/kg respectivamente) diluidos en 50 mL de solución isotónica al 0.9 %. Además, se infiltró ropivacaína al 7.5 % en la piel en los sitios de entrada de los tres puertos, y al finalizar el procedimiento quirúrgico se irrigó ropivacaína en el lecho quirúrgico y en las cúpulas diafragmáticas, alcanzando un total de 150 mg.

En el grupo control (G2), se administraron únicamente los AINEs y dexametasona por vía endovenosa durante el transoperatorio, sin infiltración de ropivacaína. Como medida de rescate se utilizó tramadol a dosis de 500 μg.

Las variables hemodinámicas se analizaron en tres fases: basal (al ingreso a la unidad hospitalaria), final (al término de la intervención quirúrgica) y de alta (al egreso del paciente). El cálculo del tamaño muestral se realizó para dos proporciones con Zα = 0.05, Zβ = 0.20 y una potencia del 80 %, considerando una diferencia del 40 % en analgesia entre grupos, resultando en 23 pacientes por grupo.

Las diferencias intragrupo se analizaron mediante ANOVA de medidas repetidas y/o índice de Friedman, con prueba de Bonferroni para comparaciones por pares. También se utilizó la prueba t pareada para comparar la fase 1 con la fase 3 en cada grupo, considerándose significativa una p < 0.05. Se empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de las variables continuas. El instrumento de medición fue la Escala Visual Análoga del dolor de 10 puntos (EVA), aplicándose al momento del primer requerimiento de analgésico (cuando EVA fue mayor a 3 puntos). Se analizaron la intensidad del dolor y el ahorro de narcóticos en el postoperatorio, así como el tamaño del efecto analgésico mediante Δ de Glass y g de Hedges.

Para variables no paramétricas (dolor, náuseas y vómito) se utilizó la prueba de Chi cuadrada (X²), con p < 0.05. El análisis estadístico se realizó con el paquete IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 23.

Este estudio se realizó conforme a las normas éticas establecidas por la Ley General de Salud y la Declaración de Helsinki, perfeccionada en la XII Asamblea General de Edimburgo. El número de registro de la investigación es: SSN/UESSS/CP/2019/017.

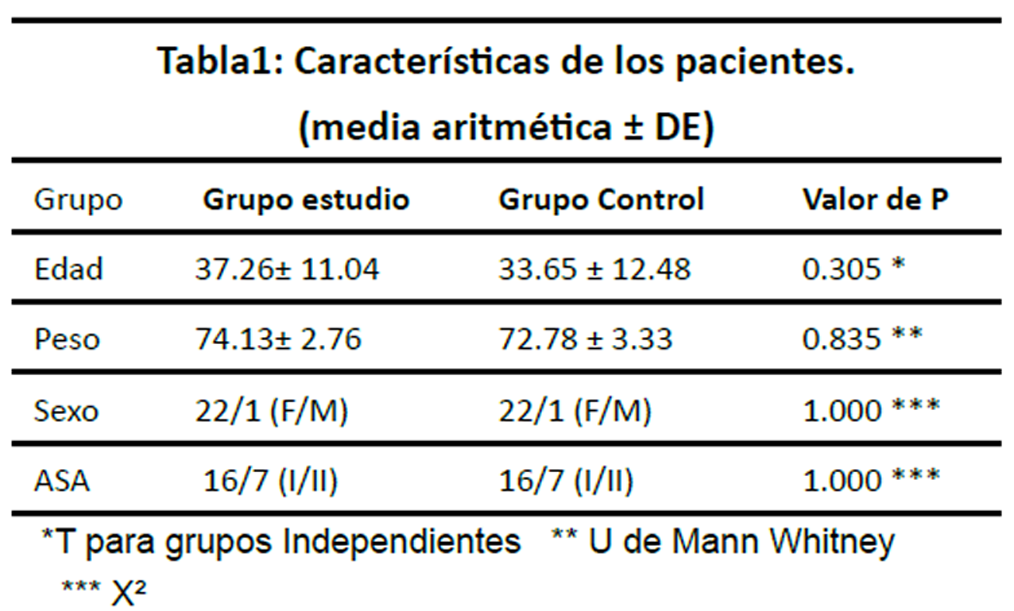

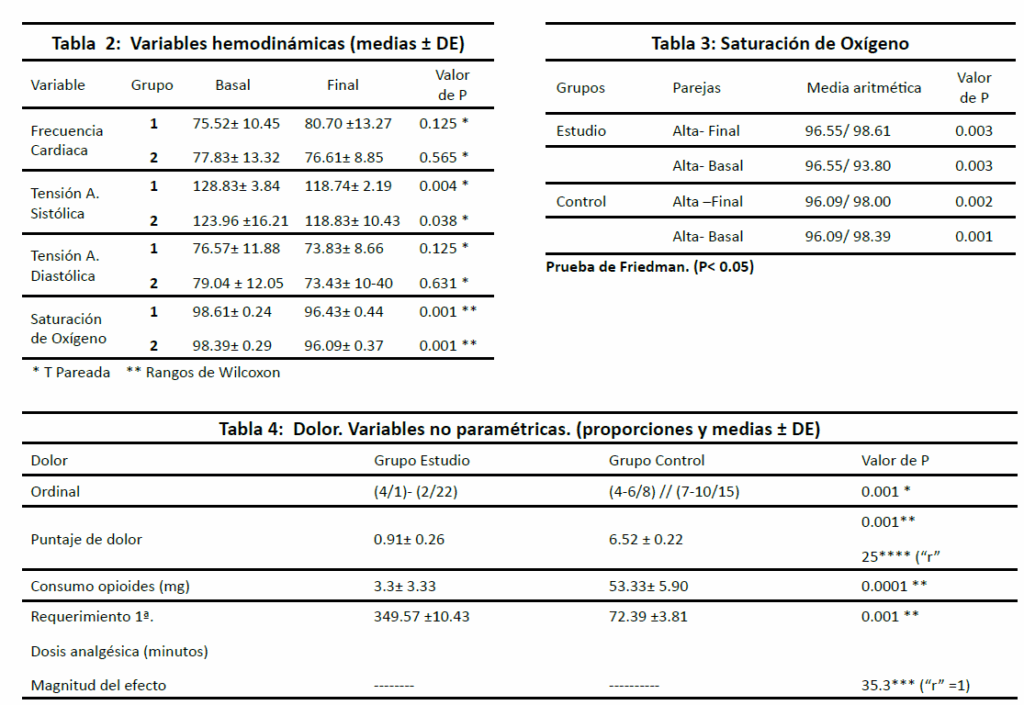

Se estudió una muestra probabilística de 46 pacientes (N=46), divididos en dos grupos de 23 pacientes cada uno (n=23). En los valores antropométricos no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (Tabla 1), en esta tabla se incluye el tiempo anestésico quirúrgico y el tiempo de externación hospitalaria. Las variables hemodinámicas analizadas con T Pareada presentan diferencias significativas algunas de ellas (SatPO2), sin embargo, los valores de rango de seguridad estuvieron presentes (Tabla 2).

En el análisis de Friedman se reportó que en el grupo de estudio existen diferencias estadísticamente significativas en la saturación de oxígeno (Bonferroni) en ambos grupos. En el grupo de estudio entre las parejas Alta- Final (p= 0.003); y Alta- Basal (p= 0.003). En el grupo control, se analizó por el mismo método y se reportaron diferencias estadísticamente significativas entre las parejas Alta- Final (p=0.002); y Alta- basal (p= 0.001). Los resultados no representan relevancia clínica, (Tabla 3).

En el análisis de las variables dependientes (dolor), se observan diferencias estadísticamente significativas en el registro del primer requerimiento de analgésicos, así como en la presencia, intensidad del dolor y en el puntaje de dolor (p=0.0001), observándose un efecto de disminución de dolor con la aplicación de analgesia multimodal (Tabla 4). El estudio además reporta un mayor ahorro de consumo de narcóticos para el grupo multimodal (estudio) con diferencias estadísticamente significativas (p 0.0001). La magnitud del efecto es grande en el puntaje del dolor y en el requerimiento de primera dosis de analgésico con “Δ” de Glass y “d” de Cohen (25 y 35.3 respectivamente).

Solo un paciente (4.34 %) del grupo de estudio requirió analgésico narcótico de rescate (tramadol 500 μg/kg). Se respetó la dosis de seguridad de ropivacaína (150 mg por paciente) por debajo de la dosis limite que son 200 mg. En el grupo de estudio no se presentó reacciones adversas como náuseas y vómito.

En el tiempo de aplicación de la primera dosis analgésica observamos que en el grupo de estudio se presentó a los 349.47 minutos, el requerimiento analgésico con diferencias estadísticamente significativas con el grupo control 72.39 minutos (P= 0.001).

La importancia de disminuir la utilización de tramadol es en virtud del riesgo que representa la administración sistemática como se está utilizando, ante la impotencia de no controlar adecuadamente el dolor postoperatorio en los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica. Algunos casos clínicos (8-12) hacen referencia a la presencia de síndrome serotoninérgicos e hiponatremia cuando se administra tramadol junto con algún tipo de AINEs, o de esteroides y se desconoce que el paciente está sometido además a tratamiento con antipsicóticos y/o antidepresivos tricíclicos (fluoxetina, venlafaxina, paroxetina, olanzapina, litio). Ante estas evidencias, la conducta clínica debe ir enfocada a limitar el uso racional de tramadol.

En otro estudio elaborado por S.M Kaushal-Deep y colaboradores (13), aplicaron ropivacaína con el mismo método como en nuestro estudio, pero sin utilizar la maniobra multimodal, reportaron que solo 9 de cada 10 pacientes de su estudio cumplieron los criterios de régimen ambulatorio.

El tiempo de permanencia en nuestra unidad fue de 394.13 minutos (grupo de estudio), menor a lo reportado en otros estudios (> 7.2 horas), y solo cumplieron con el régimen ambulatorio el 90.5 % de los casos estudiados (2). Encontramos que la terapia multimodal que se propuso en este estudio dio como resultado que todos los pacientes de ambos grupos (100 %), cumplieron los supuestos de régimen ambulatorio. El tamaño del efecto con relación al tiempo requerido para dosis analgésica postquirúrgica de acuerdo con el criterio de la “d” de Cohen fue muy grande en comparación con el grupo control. El tamaño del efecto en el puntaje promedio del efecto analgésico también resultó muy grande en el grupo de estudio.

La dosis utilizada de ropivacaína en este estudio fue de 150 mg, considerando el margen de la dosis máxima de seguridad en paciente adulto, que es de 200 mg. (14).

2. Los resultados muestran que el consumo de analgésicos narcóticos en el postoperatorio fue mucho menor en el grupo de estudio, en comparación con lo reportado en otros estudios de investigación.

3. Se demostró que la terapia multimodal, de acuerdo con nuestra propuesta terapéutica, tiene utilidad para el control del dolor postoperatorio en el 95.6 % de los pacientes y que se ajustó al régimen ambulatorio en el 100 % de los casos, con ausencia de reacciones secundarias.

No existe conflicto de interés por parte de los autores con la industria farmacéutica.

Referencias:

2. Serralta-Serra A, Bueno-Lledo J, et al. Evolución del dolor postoperatorio en la colecistectomía laparoscópica bajo anestesia-analgesia multimodal en régimen ambulatorio. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2002;49:461-467.

3. Lucena-Olabarrieta JR. La irrigación con bupivacaína intraoperatoria en la prevención del dolor en el hombro en la colecistectomía laparoscópica. *Saber, Universidad de Oriente, Venezuela*. 2005;17(2):131-138.

4. Boddy A, Metha S, et al. The effect of intraperitoneal local anesthesia in laparoscopic cholecystectomy: A systematic review and meta-analysis. *Anesth Analg*. 2006;103:682-688.

5. López-Maya L, Lima-Monjarez F, et al. Disminución del dolor postoperatorio en colecistectomía laparoscópica. Ropivacaína cutánea e intraperitoneal (antes vs después) de la incisión y neumoperitoneo. *Rev Mex Anestesiol*. 2011;34(4):251-259.

6. Kumari A, Acharya B. Post-operative analgesic effect of intraperitoneal ropivacaine with or without tramadol in laparoscopic cholecystectomy. *Indian J Anesth*. 2020;20(3):145-148.

7. Castagneto Gissey, Fenga M, María Francesca Ruso. Perioperative management of acute pain by multimodal analgesia after laparoscopic sleeve gastrectomy: A prospective cohort study. *Perioper Care Oper Room Manag*. 2022;27:100249. [https://doi.org/10.1016/j.pcorm.2022.100249](https://doi.org/10.1016/j.pcorm.2022.100249)

8. Villoslada-Muñiz RL, Molina-Campos L. Hiponatremia asociada al consumo de inhibidores de la recaptación de serotonina. *Aten Primaria*. 2020;52(1):57. [https://doi.org/10.1016/j.aprim.2019.05.009](https://doi.org/10.1016/j.aprim.2019.05.009)

9. Albiñada-Pérez MS, Cea-Pereira S. Posible síndrome serotoninérgico relacionado con la administración de venlafaxina y tramadol. *Farm Hosp*. 2012;36(6):548-549. [https://doi.org/10.7399/FH.2012.36.6.49](https://doi.org/10.7399/FH.2012.36.6.49)

10. Linares-Tello F, Escrivá-Moscardo S. Probable síndrome serotoninérgico relacionado con la administración de paroxetina y tramadol. *Med Clin (Barc)*. 2007;128(11):438-439.

11. Carrillo-Esper R, Carrillo-Cordova LD. Síndrome serotoninérgico en la unidad de terapia intensiva. Reporte de un caso y revisión de la literatura. *Rev Asoc Mex Med Crit Ter Int*. 2008;22(2):93-98.

12. Santos-Carrasco I de la M, Gallardo-Borge L. Síndrome serotoninérgico iatrogénico. ¿Podemos prevenirlo? A propósito de un caso clínico. *Psicosom Psiquiatr*. 2021;16:50-55.

13. Singh Mathuria Kaushal-Deep, Mehershree Lodhi. Randomised prospective study of using intraoperative, intraincisional and intraperitoneal ropivacaine for the early discharge of post-laparoscopic cholecystectomy patients as a day case in a cost-effective way in government setup of low-income and middle-income countries: Opening new horizon. *Postgrad Med J*. 2019;95:78–84. [https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2018-135662](https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2018-135662)

14. Betton D, Greib N, Schlotterbeck H, Joshi GP, Ubeaud-Sequier G, Diemunsch P. The pharmacokinetics of ropivacaine after intraperitoneal administration: instillation versus nebulization. *Anesth Analg*. 2010;111:1140-1145.