Apartados

Resumen

Abstract

Introducción

Material y métodos

Resultados

Discusión

Conclusión

Referencias

Daniela Arellano-Flores1, Israel Tapia-García2, María Susana Juárez-Tobías3, Anahí Cadena-Reyes4

.

1Médico Residente de Anestesiología del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 2Jefe de División de Anestesiología

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 3Maestra en ciencias en investigación clínica del Hospital Central “Dr.

Ignacio Morones Prieto” 4Ingeniera biomédica del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” San Luis Potosí, S.L.P.

México.

Anestesia en México 2025; 37(2): 87-96 https://doi.org/10.64221/aem-37-2-2025-004

Fecha de recepción diciembre 2025, fecha de revisión febrero 2025, fecha de publicación marzo 2025.

danyarellano885@gmail.com

Objetivos: La presión cricoidea (PC) disminuye la incidencia de aspiración a través de la oclusión de la luz esofágica; sin embargo, muchos autores difieren en la utilidad de esta maniobra, ya que no hay consenso sobre su efectividad. Muy pocos estudios han analizado con imagen en tiempo real los efectos mecánicos de la maniobra de PC al obstruir la luz esofágica, por lo que se realizó un estudio para determinar de manera más objetiva la efectividad de la PC para ocluir la luz esofágica.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, de tipo piloto, con análisis estadístico descriptivo. El cálculo del tamaño de muestra fue de 30 pacientes adultos programados a cirugía electiva bajo anestesia general balanceada, clasificados como ASA I o II, sin predictores de vía aérea difícil y con ayuno de ocho horas. Se aplicó PC utilizando un guante con sensor que mide la fuerza aplicada en Newtons, visualizando el esófago mediante videolaringoscopía. Se describió la efectividad de la maniobra de Sellick.

Resultados: En el grupo masculino, seis pacientes (37.5 %) presentaron oclusión esofágica y diez (62.5 %) no presentaron oclusión. En el grupo femenino, once pacientes (78.5 %) presentaron oclusión esofágica y tres (21.4 %) no presentaron oclusión, siendo la fuerza mínima necesaria menor a la reportada en la literatura.

Conclusiones: La aplicación de PC ocluye la luz esofágica en el 56.6 % de los pacientes, por lo que no es una maniobra completamente efectiva.

Palabras clave: Presión cricoidea; Maniobra de Sellick; Intubación de secuencia rápida.

Abstract

Objective: Many authors debate the usefulness of this maneuver, as there is no consensus on its effectiveness. Very few studies have analyzed the mechanical effects of cricoid pressure in real-time imaging to assess its ability to obstruct the esophageal lumen. Therefore, this study aimed to objectively determine the effectiveness of cricoid pressure in occluding the esophageal lumen.

Materials and Methods: A descriptive, pilot study with statistical analysis was conducted on 30 adult patients scheduled for elective surgery under Balanced General Anesthesia. Participants were classified as ASA I or II, without predictors of difficult airway, and had an eight-hour fasting period. Cricoid pressure was applied using a sensor-equipped glove that measured the applied force in Newtons, while the esophagus was visualized through videolaryngoscopy. The effectiveness of the Sellick maneuver was evaluated.

Results: In male patients, six (37.5%) exhibited esophageal occlusion, while ten (62.5%) did not. In female patients, eleven (78.5%) showed esophageal occlusion, whereas three (21.4%) did not. The minimum required force was lower than that reported in the literature.

Conclusions: Cricoid pressure occluded the esophageal lumen in 56.6% of patients, indicating that it is not an entirely effective maneuver for esophageal occlusion.

Keywords: Cricoid pressure; Sellick maneuver; Rapid sequence intubation.

Introducción

La neumonitis por aspiración es una complicación asociada con el manejo anestésico. Se ha demostrado que la presión cricoidea (PC) disminuye la incidencia de aspiración a través de la oclusión de la luz esofágica. La PC se define como la presión digital contra el cartílago cricoides empujándolo hacia atrás, ocluyendo de esta forma el esófago contra el cuerpo de la quinta vértebra cervical. Esta es una maniobra aplicada principalmente al realizar una intubación de secuencia rápida para asegurar rápidamente la vía aérea (VA) en pacientes que están en riesgo de aspiración pulmonar al ser portadores de estómago lleno, donde su beneficio radica en prevenir la regurgitación y la aspiración del contenido gástrico. Sin embargo, muchos autores difieren en la utilidad de esta maniobra, ya que no hay consenso sobre su efectividad.

La anestesia general balanceada es la técnica anestésica más frecuentemente utilizada en la práctica clínica habitual, donde se brinda una combinación de anestésicos endovenosos e inhalatorios, logrando un adecuado plano anestésico, con la finalidad de que se pueda realizar un acto quirúrgico, contando con riesgos como la regurgitación y aspiración del contenido gástrico.

La PC es una técnica que se ha convertido en parte de la intubación de secuencia rápida para prevenir la regurgitación y posterior aspiración del contenido gástrico. Sin embargo, su uso ha sido objeto de escrutinio en los últimos años. Diversos estudios observacionales que analizaron series de casos refieren la existencia de aspiración gástrica a pesar del uso de PC. Para fines prácticos, no hay estudios que demuestren una evidencia clara de que la PC es beneficiosa.

La aspiración pulmonar se define como la introducción de contenido gástrico en el tracto respiratorio inferior. La inducción de secuencia rápida es un procedimiento que tiene como objetivo reducir el tiempo entre la pérdida de los reflejos protectores de las vías respiratorias inducida por los fármacos y la protección de la vía aérea con la correcta colocación del tubo endotraqueal para disminuir la incidencia de aspiración pulmonar.

Se debe realizar inducción de secuencia rápida a los pacientes programados para cirugía electiva que cuentan con factores de riesgo para aspiración pulmonar, a los pacientes para cirugía de urgencia que no cuentan con ayuno, o que tienen factores de riesgo tanto propios del paciente (hernia de hiato, reflujo gastroesofágico), como del padecimiento actual (obstrucción intestinal), así como en pacientes con tiempo de ayuno no confiable o desconocido, pacientes con alteración del estado de alerta o pacientes obstétricas que requieran anestesia general.

En 1946 se informa por primera vez el riesgo de aspiración pulmonar de contenido gástrico durante la anestesia con mascarilla cuando Mendelson realizó un estudio en 44,000 pacientes embarazadas. Reportó 66 casos de aspiración (0.15 %) y dos muertes (0.0045 %) por asfixia a causa de contenido gástrico sólido ingerido seis y ocho horas antes del parto, respectivamente. De ahí se describió el síndrome de Mendelson como una neumonitis química caracterizada por fiebre, cianosis, hipoxia, edema pulmonar y muerte potencial.

En 1961, Brian Arthur Sellick describió la maniobra de presión cricoidea (PC), o maniobra de Sellick, al descubrir que al aplicar presión sobre el cartílago cricoides se podía ocluir el esófago y prevenir la regurgitación. Posteriormente la aplicó en 26 pacientes con alto riesgo de aspiración sin que se presentaran vómitos durante la inducción. Desde entonces, la maniobra fue incorporada en la secuencia de intubación rápida propuesta por Safar en 1970.

Sin embargo, comenzaron a surgir reportes de regurgitación y aspiración pese a la aplicación de PC, lo que generó dudas sobre su eficacia. Se ha documentado que la técnica puede fallar debido a una aplicación incorrecta, fuerza insuficiente, tiempo inadecuado o incluso complicaciones como obstrucción de la vía aérea, dificultad para la laringoscopía, visualización limitada de la glotis o dificultad para intubar.

Neelakanta (2003) reportó un caso donde al liberar la presión cricoidea, emergió líquido gástrico a la boca del paciente, lo que fue considerado evidencia de su efectividad. No obstante, otros estudios prospectivos han documentado aspiración pulmonar en pacientes con PC aplicada correctamente.

La anatomía también ha sido un factor de debate. Estudios con tomografía y resonancia magnética han demostrado que el esófago no siempre se encuentra directamente detrás del cartílago cricoides, e incluso puede desplazarse lateralmente en el 90 % de los casos al aplicar la maniobra.

Sellick no propuso un método cuantitativo para determinar la fuerza ideal. En 1983, Wraight estimó que una fuerza de 44 Newtons era suficiente para prevenir la regurgitación. Estudios posteriores sugieren que entre 25 y 30 Newtons (equivalentes a 2.5–3 kg) es la fuerza recomendada.

A pesar de ello, múltiples estudios han mostrado que en la práctica clínica, incluso tras entrenamiento con simuladores, es difícil aplicar y mantener correctamente esta presión. La PC puede dificultar la laringoscopía, aumentar la fuerza requerida para intubar y causar desplazamientos laríngeos. Además, la compresión de las cuerdas vocales puede impedir la colocación del tubo endotraqueal.

Hoy en día, la American Heart Association no recomienda su uso rutinario en pacientes con reanimación y estómago lleno por la falta de evidencia sólida. Una revisión de Cochrane de más de 200,000 estudios no encontró ensayos controlados aleatorizados que respalden su eficacia, y dos revisiones sistemáticas de cirugías electivas mostraron resultados contradictorios.

En conjunto, el efecto de la PC depende tanto del operador como del paciente, y la evidencia científica actual no permite establecer con certeza su utilidad generalizada. Esta revisión busca contribuir al análisis de si la presión cricoidea efectivamente logra obstruir el esófago en nuestra población.

Se realizó un estudio transversal descriptivo con análisis estadístico descriptivo en adultos sometidos a cirugía electiva bajo anestesia general balanceada. Los pacientes fueron clasificados con estado físico ASA I o II, sin predictores de vía aérea difícil, con ayuno de al menos ocho horas y un índice de masa corporal (IMC) menor a 30. Por tratarse de un estudio piloto, se incluyó una muestra de 30 pacientes.

Luego de la inducción anestésica y el tiempo adecuado de latencia de los medicamentos, se realizó videolaringoscopía utilizando un videolaringoscopio C-MAC HD con hoja Macintosh metálica reutilizable (tamaños 3 y 4). Este dispositivo cuenta en su tercio distal con un lente, sensor de imagen CMOS y fuente de luz LED, conectado a un monitor 8402 ZX con pantalla de siete pulgadas, resolución de 800 x 480 píxeles y tecnología TFT.

Una vez visualizado el esófago, se aplicó presión cricoidea utilizando un guante con sensor en el dedo índice y pulgar derecho que mide la fuerza aplicada en Newtons. Este guante fue diseñado por la residente de Anestesiología Daniela Arellano Flores y la ingeniera biomédica Anahí Cadena Reyes. La fuerza fue registrada en un sistema computarizado. Tras determinar los Newtons mínimos necesarios para lograr la oclusión esofágica, se procedió a realizar la intubación orotraqueal y se registraron los resultados.

Se realizó análisis estadístico descriptivo para las variables demográficas. Se efectuó análisis univariado de cada una de las variables predictoras para conocer su distribución, utilizando qqPLOT y la prueba de Shapiro-Wilk. Las variables continuas (edad, IMC y presión cricoidea) se describieron mediante media y desviación estándar si presentaban distribución normal, o con mediana y rangos intercuartílicos si su distribución fue no normal. Las variables categóricas (oclusión de la luz esofágica, morbilidad, sexo) se describieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes.

Se compararon los pacientes que presentaron oclusión esofágica frente a los que no la presentaron. Además, se evaluó la concordancia entre dos observadores (Dr. Israel Tapia García y Dra. Laura Montejano Rodríguez) en una muestra de 10 pacientes.

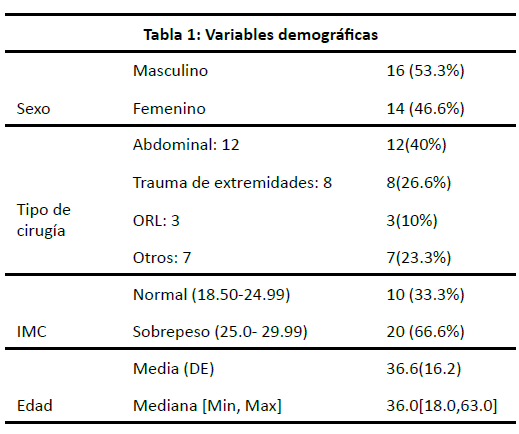

Se ingresaron al estudio 30 pacientes que reunieron los criterios de inclusión a quienes se les realizó anestesia general balanceada y cirugía electiva. 16 pacientes fueron del sexo masculino (53.3 %) y 14 pacientes fueron del sexo femenino (46.6 %), el tipo de cirugía más frecuente fue la cirugía abdominal en 12 pacientes (40 %), seguida de cirugías englobadas en traumatología y ortopedia con ocho pacientes (26.6 %), posteriormente otorrinolaringológica con tres pacientes (10 %) y otro tipo de cirugías con siete pacientes (23.3 %). Se clasificaron dentro del rango de IMC normal un total de 10 pacientes (33.3 %) e IMC clasificado con sobrepeso 20 pacientes (66.6 %). La edad de los pacientes fue de un rango entre los 18 y los 63 años, con una media de 36.6 (16.2) y una mediana [Min, Max] de 36.0 [18.0, 63.0]. (Tabla 1).

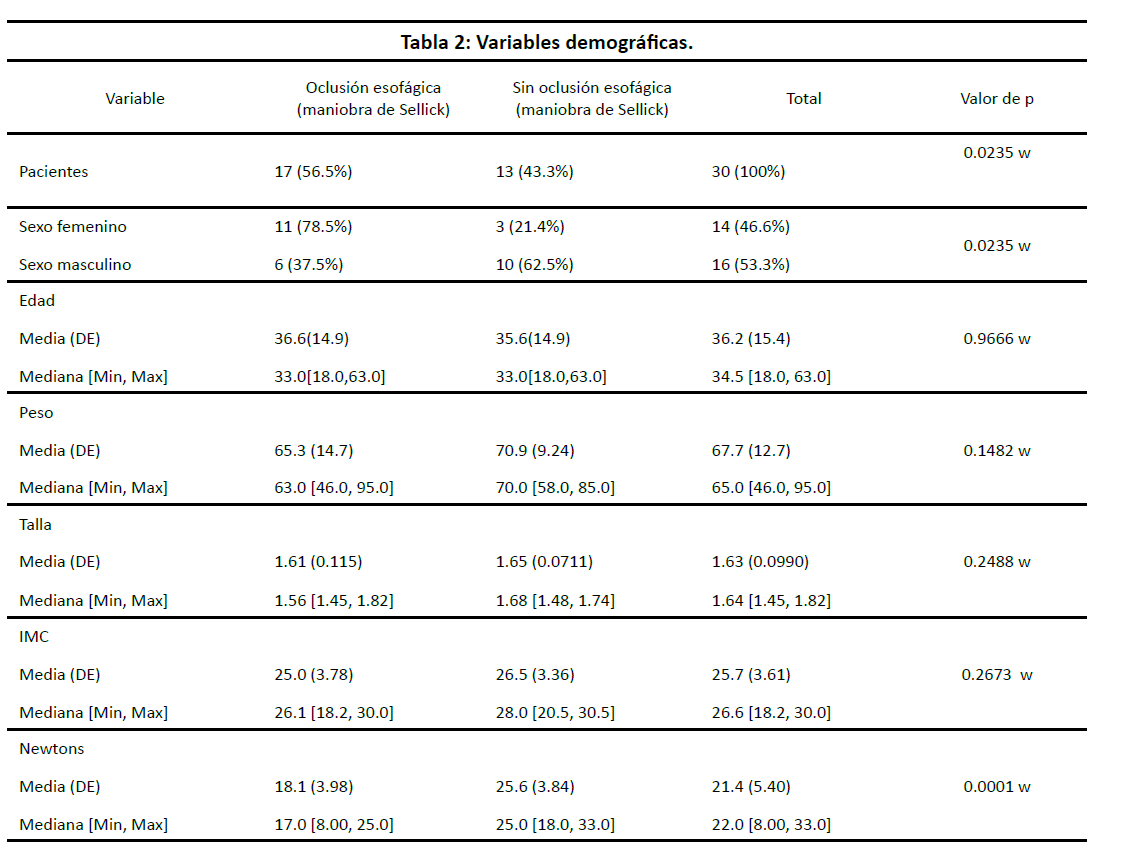

Respecto al sexo masculino, siete pacientes (37.5 %) presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick y 10 pacientes (62.5 %) no presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick, en cuanto al sexo femenino, 11 pacientes (78.5 %) presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick y 3 pacientes (21.4 %) no presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick. Los rangos de edad de los pacientes que presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick fueron entre 18 y 63 años con una media (DE) de 36.6 (14.9) y una mediana [Min, Max] 33.0 [18.0, 63.0] y los rangos de edad de los pacientes que no presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick fueron entre 18 y 62 años con una media (DE) de 35.6 (14.9) y una mediana [Min, Max] 36.0 [18.0, 62.0]. El peso de los pacientes que presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick rondó entre los 46 kg y los 95 kg, con una media (DE) de 65.3 (14.7) y una mediana [Min, Max] de 63.0 [46.0, 95.0], el peso de los pacientes que no presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick rondó entre los 58.0 kg y los 85.0 kg, con una media (DE) de 70.9 (9.24) y una mediana [Min, Max] de 70.0 [58.0, 85.0]. La talla de los pacientes que presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick fue entre 1.45 cm y 1.82 cm con una media (DE) de 1.61 (0.115) y una mediana [Min, Max] de 1.56 [1.45, 1.82], la talla de los pacientes que no presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick fue entre 1.48 cm y 1.74 cm, con una media (DE) de 1.65 (0.0711) y una mediana [Min, Max] de 1.68 [1.48, 1.74]. El IMC de los pacientes que presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick se clasificó entre 18.2 y 30.0 con una media (DE) de 25.0 (3.78) y una mediana [Min, Max] de 26.1 [18.2, 30.0], el IMC de los pacientes que no presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick se clasificó entre 20.5 y 30, con una media (DE) de 26.5 (3.36) y una mediana [Min, Max] de 28.0 [20.5, 30.0]. Los newtons aplicados en los pacientes que sí presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick fueron entre 8.00 y 25.0 con una media (DE) de 18.1 (3.98) y una mediana [Min, Max] de 17.0 [8.00, 25.0] y los newtons aplicados en los pacientes que no presentaron oclusión esofágica tras realizar la maniobra de Sellick fueron entre 8.00 y 33.0 con una media (DE) de 25.6 (3.84) y una mediana [Min, Max] de 25.0 [18.0, 33.0]. (Tabla 2).

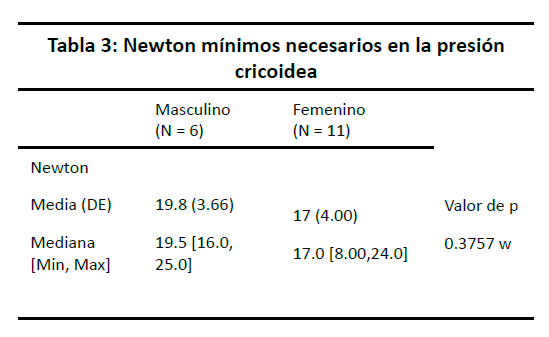

Respecto a los newton mínimos necesarios para lograr la oclusión esofágica en el sexo masculino, se obtuvo en un rango entre 16 y 25 con una media (DE) de 19.8 (3.66) y una mediana [Min, Max] de 19.5 [16.0, 25.0] y en el sexo femenino los newtons mínimos necesarios para lograr la oclusión esofágica se obtuvo en un rango entre 8 y 24 con una media (DE) de 17 (4.00) y una mediana [Min, Max] de 17.0 [8.00, 24.0]. (Tabla 3).

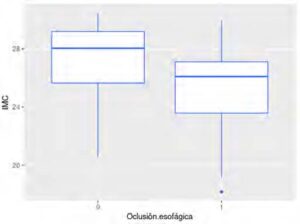

Observamos que la distribución de los datos reportados en el diagrama de caja no es simétrica. El IMC de los pacientes en los que no hubo oclusión esofágica presentó un rango de 20.5 hasta 30.5, con una media de 26.5, y de los pacientes que presentaron oclusión esofágica de 18.2 a 30.0, con una media de 25.0. Por lo que interpretamos que a mayor IMC hay mayor riesgo de no presentar oclusión esofágica, se observa una tendencia; sin embargo, la diferencia no alcanza significancia estadística, con un valor de p = 0.2673. (Figura 1).

Figura 1: IMC vs oclusión

0= Pacientes que no presentaron oclusión esofágica posterior Sellick

1= Pacientes que presentaron oclusión esofágica posterior a Sellick

Figura 2: Distorsión de la vía aérea oclusión esofágica

0= Pacientes que no presentaron oclusión esofágica posterior a la maniobra

de Sellick

1= Pacientes que presentaron oclusión esofágica posterior a la maniobra de

Sellick

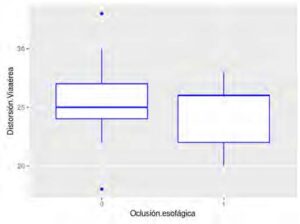

Observamos que la distribución de los datos reportados en el diagrama de caja no es simétrica. Los newtons necesarios para lograr una distorsión de la vía aérea en pacientes que no tuvieron oclusión esofágica fue similar a los pacientes que sí presentaron oclusión esofágica, sin mostrar diferencias estadísticamente significativas. (Figura 2).

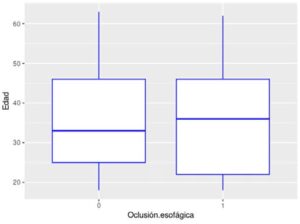

Observamos que la distribución de los datos reportados en el diagrama de caja no es simétrica. La edad de los pacientes en los que no hubo oclusión esofágica presentó un rango de 18 a 63, con una media de 35.6, y de los pacientes que presentaron oclusión esofágica de 18 a 62, con una media de 36.6. No se mostraron diferencias significativas entre grupos, encontrándose comparables entre ambos grupos, con un valor de p = 0.9666. (Figura 3).

Figura 3. Edad vs oclusión esofágica.

0= Pacientes que no presentaron oclusión esofágica posterior a Sellick

1= Pacientes que presentaron oclusión esofágica posterior a Sellick

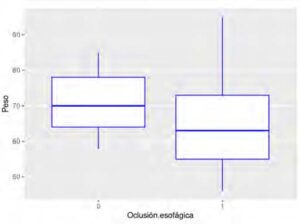

Observamos que la distribución de los datos reportados en el diagrama de caja no es simétrica. El peso de los pacientes en los que no hubo oclusión esofágica presentó un rango de 58 hasta 85, con una media de 70.9, y de los pacientes que presentaron oclusión esofágica de 46 a 95, con una media de 65.3. Interpretamos que a mayor peso hay mayor riesgo de no presentar oclusión esofágica. Se observa una tendencia, sin embargo, la diferencia no alcanza significancia estadística, con un valor de p = 0.1482. (Figura 4).

Figura 4. Peso vs oclusión esofágica.

0= Pacientes que no presentaron oclusión esofágica posterior a Sellick

1= Pacientes que presentaron oclusión esofágica posterior a Sellick

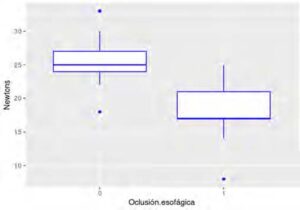

Observamos que la distribución de los datos reportados en el diagrama de caja no es simétrica. La media de newtons aplicados a los pacientes en los que no hubo oclusión esofágica fue de 25.6 en comparación con los que sí presentaron oclusión esofágica que fue de 18.1. Por lo que se interpreta que en el primer grupo se requirieron mayor número de newtons, mostrando una diferencia estadísticamente significativa con una p < 0.0001. (Figura 5).

Figura 5. Newtons vs oclusión esofágica

0= Pacientes que no presentaron oclusión esofágica posterior a Sellick

1= Pacientes que presentaron oclusión esofágica posterior a Sellick

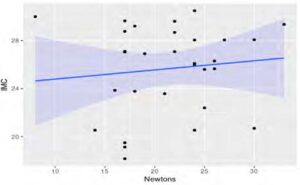

En la gráfica de dispersión se puede observar que a mayor IMC se requiere un mayor número de newtons para lograr una oclusión esofágica. Se realizó correlación entre el IMC y los newtons aplicados, sin significancia estadística con un valor de p = 0.6301 y un valor de rho de 0.09. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Correlación entre el IMC y los Newtons

necesarios para lograr una oclusión esofágica.

Por otra parte, diversos estudios han reportado que el esófago se encuentra desplazado lateralmente. Smith observó que, en la mitad de los sujetos, el esófago no se ubica directamente detrás del cartílago cricoides, y que al aplicar la PC, se desplaza lateralmente en el 90 % de los casos. En el presente estudio, mediante videolaringoscopía directa, se encontró que el esófago se encontraba lateralizado en el 43.3 % de la población (13 pacientes), siendo este hallazgo más frecuente en el sexo masculino (62.5 %, 10 pacientes) que en el femenino (21.4 %, 3 pacientes).

En 1983, Wraight y colaboradores estimaron que la fuerza necesaria para lograr una adecuada oclusión esofágica y prevenir la aspiración pulmonar en pacientes con estómago lleno era de 44 newtons. Posteriormente, Clayton y Vanner propusieron un rango de 25 a 30 newtons, aunque este valor fue refutado por Vanner y Pryle en 1993, quienes concluyeron que 30 newtons era el límite seguro para ocluir la luz esofágica sin causar complicaciones. En nuestro estudio, se observó que los newtons necesarios para lograr la oclusión esofágica varían entre pacientes, siendo la fuerza media requerida en la población general de 18 newtons.

En un estudio más reciente, Ahead y colaboradores evaluaron a 30 mujeres y 30 hombres, y reportaron que la fuerza media necesaria para lograr la oclusión de la entrada esofágica fue de 30.8 newtons en hombres y 18.7 newtons en mujeres. En el presente estudio, se aporta evidencia de que la fuerza media necesaria es menor a la previamente reportada.

Adicionalmente, Yen-Chu en 2019 señaló que una PC correctamente aplicada no afecta la visión glótica durante la laringoscopía directa. En nuestra investigación, tras aplicar la presión mínima necesaria para ocluir la entrada esofágica, no se observó afectación en la visualización glótica. Sin embargo, se encontró que al añadir en promedio 6 newtons por encima de la fuerza necesaria, se produjo distorsión glótica y dificultad para la intubación endotraqueal.

La principal limitación de este estudio fue el tamaño de muestra, relativamente pequeño. Consideramos que, debido a los riesgos asociados con la presión cricoidea (PC) y a la controversia existente sobre su eficacia, es necesario realizar más investigaciones que evalúen su efectividad y seguridad, especialmente en población con alto riesgo de regurgitación gástrica y aspiración pulmonar.

Una fortaleza de este trabajo fue el uso de un guante con sensores de presión en los dedos índice y pulgar derechos (Anexo 1), lo que permitió cuantificar objetivamente la fuerza aplicada durante la maniobra, junto con la visualización directa de la entrada esofágica mediante videolaringoscopía en tiempo real. Sin embargo, es necesario someter este instrumento de medición a un estudio formal de validación.

Anexo 1: Guante con sensores de presión

Este trabajo obtuvo el segundo lugar en la presentación de trabajos libres de investigación, durante el LVI Congreso Mexicano de Anestesiología, 2024, celebrado en San Luis Potosí.

Referencias:

2. St. Pierre M, Krischke F, Luetcke B, Schmidt J. The influence of different patient positions during rapid induction with severe regurgitation on the volume of aspirate and time to intubation: a prospective randomised manikin simulation study. BMC Anesthesiol. 2019;19:1-8.

3. Brown EN, Pavone KJ, Naranjo M. Multimodal general anesthesia: Theory and practice. Anesth Analg. 2018;126(3):123-130.

4. Wolf A, Selpien H, Haberl H, Unterberg M. Does a combined intravenous-volatile anesthesia offer advantages compared to an intravenous or volatile anesthesia alone: a systematic review and meta-analysis. BMC Anesthesiol. 2021;21(1):45.

5. Collins J, O’Sullivan EP. Rapid sequence induction and intubation. BJA Educ. 2022;22(5):123-130.

6. Birenbaum A, Hajage D, Roche S, Ntouba A, Eurin M, Cuvillon P, et al. Effect of cricoid pressure compared with a sham procedure in the rapid sequence induction of anesthesia: The IRIS randomized clinical trial. JAMA Surg. 2019;154(5):456-463.

7. Driver BE, Klein LR, Prekker ME, Cole JB, Satpathy R, Kartha G, et al. Drug order in rapid sequence intubation. Acad Emerg Med. 2019;26(3):345-352.

8. Trethewy CE, Burrows JM, Clausen D, Doherty SR. Effectiveness of cricoid pressure in preventing gastric aspiration during rapid sequence intubation in the emergency department: study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2012;13:123.

9. Trethewy CE, Doherty SR, Burrows JM, Clausen D. Ideal cricoid pressure is biomechanically impossible during laryngoscopy. Acad Emerg Med. 2018;25(4):456-462.

10. Saghaei M, Masoodifar M. The pressor response and airway effects of cricoid pressure during induction of general anesthesia. Anesth Analg. 2001;93(3):682-686.

11. Páez Y, Ricardo J. Controversias sobre la presión cricoidea o maniobra de Sellick. Controversial issue of cricoid pressure or Sellick maneuver. Elsevier.es. 2020;12(2):123-130.

12. Beckford L, Holly C, Kirkley R. Systematic review and meta-analysis of cricoid pressure training and education efficacy. AORN J. 2018;107(4):456-467.

13. Domuracki KJ, Moule CJ, Owen H, Kostandoff G, Plummer JL. Learning on a simulator does transfer to clinical practice. Resuscitation. 2020;150:123-130.

14. Pellrud R, Ahlstrand R. Pressure measurement in the upper esophagus during cricoid pressure: A high‐resolution solid‐state manometry study. Acta Anaesthesiol Scand. 2018 Nov;62(10):1396-1402.

15. Tessarolo E, Alkhouri H, Lelos N, Sarrami P, McCarthy S. Review article: Effectiveness and risks of cricoid pressure during rapid sequence induction for endotracheal intubation in the emergency department: A systematic review. Emerg Med Australas. 2022;34(1):123-130.

16. Mittal G, Jain D, Mahajan S, Dutt Puri G, Singh J, et al. Does cricoid pressure increase the laryngoscopy force during rapid sequence induction? —A randomized study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2023;51(2):123-130.

17. Smith Ce, Boyer De. La compression cricoïdienne rend l’intubation endotrachéale moins facile à l’aide de la laryngoscope fibroscopique (WuScope SystemTM). Can J Anaesth. 2002;49(5):456-462.

18. Hung K-C, Hung C-T, Poon Y-Y, Wu S-C, Chen K-H, Chen J-Y, et al. The effect of cricoid pressure on tracheal intubation in adult patients: a systematic review and meta-analysis. Can J Anaesth. 2021;68(3):345-356.

19. Johnson RL, Cannon EK, Mantilla CB, Cook DA. Cricoid pressure training using simulation: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth.